【注意!】この記事は2022年8月26日のアプデVer.11.0.2(Switch版)/Ver.11.0.2.0(Steam版)時に書かれたものです。また、筆者が傀異錬成スナイプ時にプレイしていたのはSwitch版であり、まだ隅々まで検証しているわけではないので試す際は自己責任でお願いします。

MHR:SBのエンドコンテンツである傀異錬成の沼に無事ハマり暇を見つけては傀異化マラソンをしているのですが、精気琥珀をひいひい貯めては傀異錬成につぎ込んでいるうちに防具に付くスキルの法則性らしきものが見えてきたので、とりあえず記事という形でまとめることにします。発想の大元の部分は某掲示板から得ていますが(通称ザザミ法、またはカタカタ)、今回は特別な操作は「セーブせずに終了してタイトル画面に戻る」だけでそれ以外は特に使わない方針で紹介していきます。

前提知識

※前提知識の情報については以下の外部リンクの内容から適宜補足をした形で必要な部分だけ引っ張っているだけですので(ごめんなさい)乱数消費の仕組みなどもっと細かい仕様を知りたい方はリンク先へ飛んだり、もしくは内容をある程度把握している方は適宜読み飛ばしてください。

www.wicurio.com

コスト

錬成を行うと毎回異なった形で防御力・スロット・属性耐性・スキルが変化しますが、実はこの変化は直接すべての数値を抽選しているわけではなく、あらかじめ決められた小さな錬成効果を「どう組み合わせるか」が抽選されています。たとえば防御力を8上げる効果や、スロットを1拡張する効果、属性耐性を-2する効果、特定のスキルが追加、もしくは減少する効果などがそれにあたります。

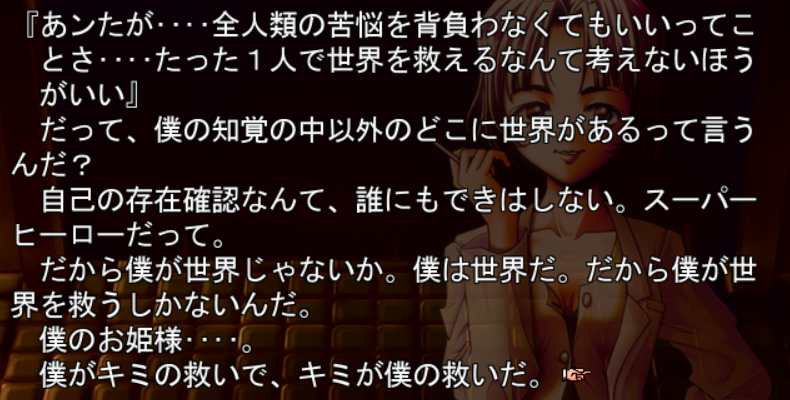

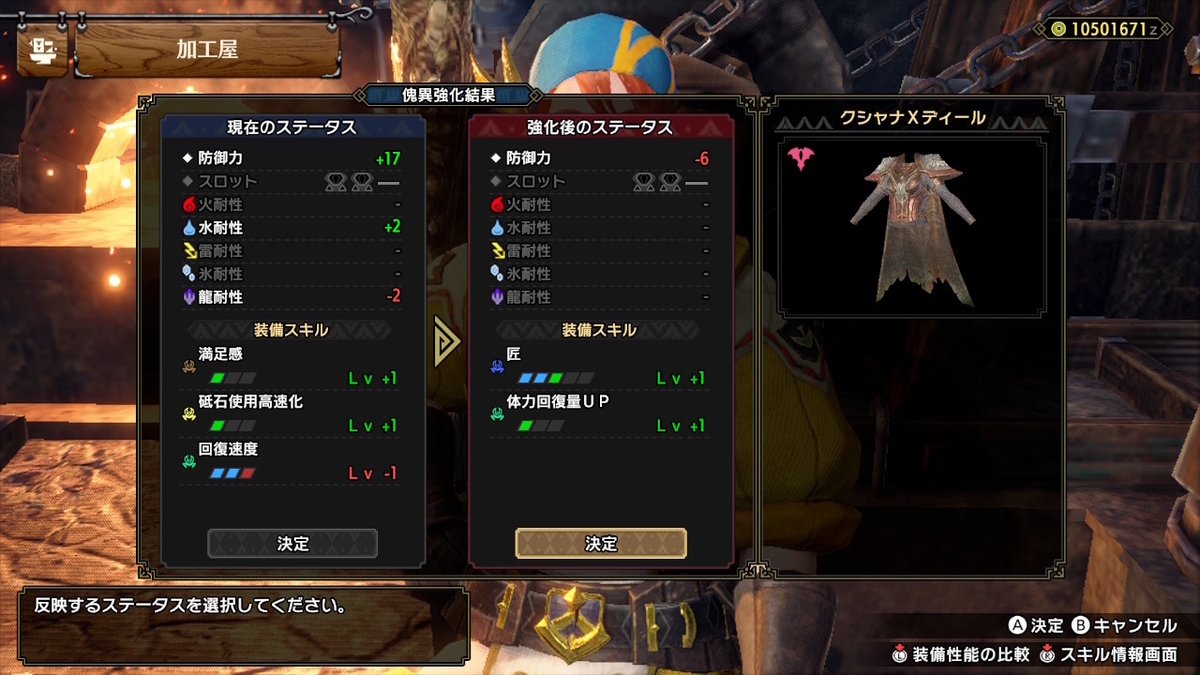

「現在のステータス」を見ると、防御が+17、水耐性が+2、龍耐性が-2、スキルは満足感と砥石使用高速化が+1追加されており、回復速度が-1減少している。

「現在のステータス」を見ると、防御が+17、水耐性が+2、龍耐性が-2、スキルは満足感と砥石使用高速化が+1追加されており、回復速度が-1減少している。

これらは良い効果ほど高いコストが割り振られており、逆に悪い効果に対してはマイナスのコストが設定されています。このコストの合計数値が一定になるような組み合わせで錬成結果が生成されるため、良い効果を多く付けたい場合には悪い効果も伴うことが普通になります。意外にもコストの合計数値が±0になるような調整ではないため、ちょっとした強化であればプラスの効果だけを得られることもあります。

例:

- 防御を+3する効果はコスト1、防御を-6する効果はコスト-3

- スロットを1拡張する効果はコスト6、2拡張する効果はコスト12

- ひるみ軽減を+1する効果はコスト3、連撃を+1する効果はコスト12、元防具のスキルをひとつ-1する効果はコスト-10

良い効果を多く付けられたが悪い効果も伴った例。スロット411からスロット442と不屈が追加されたが、代わりに防御が-20されたジャナフ腰

良い効果を多く付けられたが悪い効果も伴った例。スロット411からスロット442と不屈が追加されたが、代わりに防御が-20されたジャナフ腰

防具テーブル

MR防具はレア度とは別に傀異錬成に対応するグルーピングがされており、そのグループに応じて錬成効果コストの合計値が決められています。たとえばレウスXシリーズは合計コストが14になるように効果を付与できますが、同じレア9でも古龍系のアーク/フィリアXシリーズは12までです。また低レアほど合計コストは多くなり、高レアほど合計コストは少なくなる傾向があり、レア8のインゴットXシリーズは合計コスト18まで、レア10のシルバーソルシリーズなどは合計コスト12までしか錬成効果を付けられません。

さらにこの防具グループが違うと、錬成効果ごとのコストや付与可能な錬成効果もわずかに異なります。この対応関係(合計何コストでどんな錬成効果が付く可能性があるかの表)を以後便宜的に防具テーブル*1*2と呼ぶことにします。ただしこれにより錬成効果とコストの対応が異なるのは基本的に防御力だけ(レア度が高いほど同じコストでも低めの防御しかつかない)で、唯一の例外がしまき・なるかみシリーズにあたります。しまき・なるかみシリーズだけは専用スキル「風雷合一」の関係からかスキルが増減されるタイプの効果を一切付けることができません。

どの防具がどの防具テーブルに属するかや効果ごとのコストの詳細は以下の外部リンクを参照してください(あとで使うことになるので頭の片隅に置いておいてください)。

hyperwiki.jp

未来視

2022年8月26日のアプデから武器の傀異強化を利用したリセマラ(武器錬成の攻撃力強化を開いて十字キーの上か下を押しっぱなしにすることで錬成結果が変動する不具合を利用した方法から「カタカタ」と呼ばれたので以降そう呼ぶことにします)は修正されできなくなっています。

しかし、カタカタで使っていた一部の手順の仕様は生き残っており、たとえば錬成結果のスキルの組み合わせは一見ランダムに決定されますが、単純にゲームをセーブせずに終了してやり直しても毎回同じ結果が出るようになっているなど(詳しくは後述)、これを利用して特定の防具である程度精気琥珀を消費することによりその分だけ防具(テーブル)の錬成結果の並び順だけを把握することが可能になっています(以降このテクニックを「未来視」と呼ぶことにします)。

移植

この未来視を利用することで、「次はこういう錬成結果が並んでいる」というのがわかれば別の防具にもおおよそそれを適用できます。つまりある防具を錬成しているときに、「防具Aではなく防具Bに付いたらなあ」という結果が出た場合、ゲームをセーブせずにリセットして前回と同じように錬成(=琥珀消費)を進め、「次に欲しい結果が出る」というタイミングでお目当ての防具を錬成するとそちらにその結果を移すことができるということです(以降このテクニックを「移植」と呼ぶことにします)。

ただしおおよそと強調したように、防具のコスト上限によって錬成効果の判定が合計として打ち切られるタイミングが異なるため、必ずしもまったく同じスキル構成がそのまま移植されるとは限りません。たとえば移植元と移植先の防具テーブルが異なる場合、完全に同じ結果が移せることはありません。特に低レアの防具から高レアに移植する場合、そもそも高コストの錬成効果(3スロット増加=18コストや弱点特効=15コストなど)は本来の高レア防具のコスト上限をオーバーしていることすらあります。

そのようなケースでは(移植に関わらず)錬成効果が「マイナスコストの効果⇒高コストの効果」という風に並んでいる状態でしか高コストの効果を付けることはできないので、移植失敗の可能性が極めて高いです。また高レアから低レアの移植においても、高レアでは「コストオーバーで効果スキップ⇒別のマイナス効果でコスト増加⇒目的の効果が付く」という流れで付与された効果の場合は移植できないことがあります。これは低レアではそもそも最初の効果がコストオーバーにならずに付与が成功してしまい、そこでコスト合計が合致して判定が打ち切られかねないためです。

その一方防具テーブルが同一の防具間で、かつスキル数の溢れによる再抽選が発生しない場合は理論上必ずそのままの結果が移植可能です。今回はこれを利用して傀異錬成のスナイプを実践していこうと思います。

途中で別の防具に乗り換えて錬成しつづけても未来視で得た錬成結果の並び順は同一テーブルなら基本的に変わりません。しかし防具テーブルが同一でも消費乱数により錬成結果が変わったり結果の並び順にズレが生じるケースがあります。錬成結果は錬成元の防具についているスキル数+スキルLvによって変化し、総スキル数の上限は元防具+傀異錬成で最大5種類までです。たとえば同じテーブル6であるシルソル胴と激ラー頭を比べてみると、シルソル胴は錬成元のスキル数が3つなのに対し激ラー頭は錬成元のスキル数が4つですのでスキル数上限による再抽選に引っかかりやすく、最初の十数回は両者同じでも途中から錬成結果が変わることがあります。そのため錬成5回目に良い効果があるからといって、お目当ての防具を5回錬成しても無意味です。元の防具を4回錬成後、最後だけお目当ての防具を錬成するのが適切なやり方です。

なおスキルがマイナスされる効果を移植する場合、スキルの表示位置に依存してマイナスされるようですが例外的な報告もありいくつかの仮説はあれど完全に解明はされていません。

事前にやっておきたいこと

いよいよ方法の紹介に移るんですが、心配な方は事前にセーブデータをバックアップしておきましょう。それからリセットを多用するため必ずオートセーブをオフにしているのを確認しましょう。せっかくのリセマラがパーになります。

実践

方法はかいつまんで言うと以下の通りになります。

- セーブする。

- 欲しいスキルを付けたい防具の候補をいくつか選び、上記で紹介したhyperwikiを参照し防具テーブルごとに分類する。

- 精気琥珀・尖だけでもいいから消費前の琥珀の総数をあらかじめメモし、テーブル6内の防具からひとつ基準に選んでまとまった回数(最低でも50~100回ほど)未来視する。この回数は統一させること。

- 未来視して良いスキルがなかったらリセットし今度はテーブルの数字を下げてそのなかから防具をひとつ基準に選んで未来視。以下繰り返し。欲しい結果が見つかれば5へ。

- 欲しい結果とそのときの残り琥珀数をメモする。余裕があれば琥珀の総数と残り琥珀数の差からそこまでの錬成回数も割り出してメモする。

- リセットして移植元の防具(※移植先ではない)を5でメモした残り琥珀数の1個手前まで錬成する。

- さっき出た効果を付けたい防具を錬成、上手くいけば同じような効果が付く。

- 上手くいったらセーブして終わり、いかなかったら諦めてリセットして9へ(6に戻って別テーブルの防具への移植を試すのも可)。

- 3に戻る。

文章だけで示しても細かい部分が伝わりにくいかもしれないので、ここからは実際にスクショも交えながら解説していこうと思います。

忘れずにセーブしたあと、まず欲しいスキルを付けたい防具の候補をいくつか選びましょう。始めたてのうちはメインで狙う防具だけ絞るのもありですが、傀異錬成の途中で小当たりなどを引くことも少なくないので、移植に慣れてきたら防具の候補を増やしていくのもありです。私の場合、選んだ防具はレア10から順に以下の通りです。

テーブル6:シルソル頭(基準)、ラスボス胴、ラスボス脚、怨嗟マガド腰

テーブル5:カイザー頭(基準)、フィリア脚、メルゼ脚

テーブル4:レウス腰(基準)

テーブル2:インゴット脚(基準)、アルブーロ腰

再度繰り返しになりますが選んだ防具は上記のhyperwikiを参照して分類しておきましょう。分類は複雑そうに思えますが、実は簡単な覚え方があります。まずレア10の防具はすべてテーブル6です。レア9の防具はテーブル5とテーブル4の防具が入り混じっていますが、そのなかでも古龍(ドス古龍、アーク/フィリア、メルゼ)の防具はすべてテーブル5に該当し、それ以外の傀異錬成で使うであろう防具はほとんどテーブル4に該当することが多いです。*3慣れてきたらメモせずともテーブルごとの分類が頭に入るようになります。

ここで注意点ですが、テーブルごとに移植元となる防具を基準として決めておきましょう。前述の赤文字の通り、防具テーブルが変わらなくても錬成しつづけていくうちに付与される防具のスキル数の関係で(正確には乱数消費によって)途中から錬成結果が変わったり結果の並び順にズレが生じるケースがあります。この現象をなるべく防ぐためにあらかじめ錬成しつづけるための防具を基準(移植元)として固定しておきます。移植の際には移植元の防具を欲しいスキルの効果の直前まで錬成したあと、最後だけ移植先であるお目当ての防具を錬成する手順もそういったズレを起こしにくくするためのテクニックです。

準備も整ったので、いよいよ傀異錬成です。その前に消費する精気琥珀の総数をメモしておきます。今回は橙琥珀しか使わない予定なので、琥珀の種類は尖だけメモすることにします。下図では400個以上ありますが、こんなに貯める必要はなくせいぜい橙琥珀を100個ぐらい集めておけばレア9でも50連ほど回せるので大丈夫でしょう。

精気琥珀の総数。ここでは精気琥珀・尖しか使わない予定なので、メモ帳に435とメモする。

精気琥珀の総数。ここでは精気琥珀・尖しか使わない予定なので、メモ帳に435とメモする。

シルソル頭を基準として50連分(レア10なら橙琥珀100個分)未来視します。この結果、残り335個に達してもめぼしいスキルが見つからなかったのでセーブせずにリセットし、テーブル5の基準として選んだカイザー頭で同じことをやります。

今度は1回あたりの琥珀消費数がレア10と違って1個なのでとりあえず残り385個に達するまで未来視します(残り琥珀数が違うことについては後述)。今回は残り410個目で超会心が来ました。しかし私が欲しい防具はスロットが追加されたカイザー頭211+攻撃系スキルなので微妙に希望に沿いません。泣く泣く見送ろうとしましたが、ちょうどいい例なのでレウス腰やインゴット脚に移植を試してみます。もしかしたらついでにスロットが追加されるかもしれない……と淡い希望を抱きましたが、結果は以下の動画の通りスロットは追加されませんでした……残念……。

残り琥珀数410個目で来た超会心。

残り琥珀数410個目で来た超会心。

そのままカイザー頭を50連して残り385個になっても欲しいスキルが来なかったので今度はテーブル2であるインゴット脚を50連分未来視します。ここで気をつけるのは、インゴット脚のようなレア8防具でも琥珀の種類はそのときの残り琥珀数を把握するために橙琥珀を消費させることです。もったいないように思えますが、あくまで残り琥珀数から逆算した錬成回数を把握するためのもので、どうせあとでリセットするので無問題です。

もしも最後に試すテーブルで当たりが出なかった場合でも、どのテーブルでもX連分の未来視では当たりが出なかったということなので、さっさとその回数分の琥珀を消費させることで錬成結果の並び順を前に押し進め、セーブしてまた手順3から始めたほうが効率がいいです。なのでここで橙琥珀をレア8防具で消費させても特に損にはなりません。計算に自信のある方は橙琥珀ではなく青琥珀や緑琥珀を消費させても構いません。

インゴット脚を50連分未来視した結果、これも当たりが出なかったので橙琥珀が残り385個になるように消費し、セーブしたあと再び手順3に戻ります。以下繰り返しです。ふつうなら各テーブルで50連もすれば小当たりが1個ぐらい来てもおかしくないと思うんですが、回しきれなかったのかなかなか運が悪かったようです。テーブル6からまた次の50連分を回します。

テーブル6の防具を残り335個まで未来視していたのに対しテーブル5の防具を残り385個まで未来視していたのは、錬成結果は琥珀消費数ではなく錬成回数によって進むので、同じ50連分でもテーブルによっては残り琥珀数が余ったり減ったりします。これはつまり一度に回す琥珀消費数が1つでも2つでも錬成結果は回した分だけ進むという意味であり、たとえば残り橙琥珀数が150個の場合、レア10の防具を50連(琥珀消費数100個)だけ未来視しても当たりが来なかったときに、レア9の防具を50連(琥珀消費数50個)だけ未来視してからもう一度レア10の防具を回そうとすると、錬成結果を50連分だけ進めた状態で残り100個、つまりもう50連分ほど未来視できるようになり、150個全部をレア10に消費する場合と比べて結果的に25連分お得になります。うれしいですね。

もしも錬成の途中で当たりが出ても、すぐ移植作業に移ってセーブするのではなく、とりあえずは当たりの残り琥珀数をメモしたうえで所定の回数分まで錬成を回しきり、リセットして残りのテーブルでも未来視を終えてから移植作業に移るのをおすすめします。これはたとえばテーブル6で50連分未来視しようとしたところ25回目で当たりが出た場合、それ以前の24回分はテーブル6ではハズレと決まっていますが、まだ未来視してない残りのテーブルでは24回分のなかで別の当たりが出てくる可能性があるからです。またそれ以降の25回分はテーブル6ではハズレかわからないので回して確認してみる価値があり、まだ未来視してない残りのテーブルでも別の当たりが出てくる可能性がもちろんあるので残りのテーブルまで未来視して確認してみる価値があるということです。

この各テーブルにおける未来視ローテを利用することで、X連分のうちに出た複数個の当たりに目星をつけたあと、当たりを集約する形で通しのX連分で各テーブルの防具に連続して当たりを反映させることができます。これはたとえば50連分のうち15回目にテーブル6の防具では当たりA、30回目にテーブル5の防具では当たりB、45回目にテーブル2の防具では当たりCが出ることがわかったとします。その場合、基本的には通しの50連分で1~15回目まではテーブル6内の防具間で当たりAを移植、16~30回目まではテーブル5内の防具間で当たりBを移植、31~45回目までテーブル2内の防具間で当たりCを移植……と、1セットの錬成で各テーブルの防具にたて続けに当たりを反映させる方法が可能です。

しかし、この方法は集約結果が多かったり当たり同士の間隔が近い場合、ぶっつけ本番で成功させるのはわりとむずかしいです。また防具の移行を頻繁に繰り返すため、気をつけていても前述のズレが比較的起こりやすくなり、錬成結果の回数は予想されていたものとズレることがあります。そのためやる場合は面倒くさいと思いますが通しで仮実行して実際の回数と錬成結果を把握してから本実行に移りましょう。これにより一連の手順を安定化させることができます。

以上が傀異錬成で欲しいスキルをスナイプするリセマラ方法と知っておくといい知識になります。非常に長くなりましたが、ここまで読んでいただいてありがとうございます。以下の続きは筆者が橙琥珀を追加で約330個まで消費して得た傀異錬成ガチャのダイジェストになるので読まなくても大丈夫です。追記などもする予定ですので感想や質問があれば気軽に以下の質問箱に投げ入れていただいたら幸いです。(時期によっては鍵をかけてるかもしれませんが)Twitterで答えたのち、わかりやすいように改めて当記事へなるべく反映させるつもりです。

odaibako.net

おまけ

残り琥珀数385個から開始。シルソル頭を50連分未来視する。当たりが来なかったのでリセットしテーブル5のカイザー頭を50連分未来視。当たりが来なかったので次はレウス腰を未来視。すると残り371個目で第2スキルマイナススロ3追加が来たので、どの防具へ移そうか考えることに。急遽予定になかったゼクス頭を用意し、移せるか試そうとしたところ成功。しかしすぐにはセーブせず残りの琥珀でレウス腰の錬成をつづける。50連分が終わったところでリセットし、ついでにほかの当たりがないかインゴット脚も50連分調べる。その結果当たりが来なかったのでリセットしたところで改めてゼクス頭に目的のスキルを移植し、今度は忘れずにセーブ。各テーブルの残り335個までの結果はすでに未来視してるので、ゼクス頭の錬成で余った分の琥珀はレウス腰で消費してセーブ。

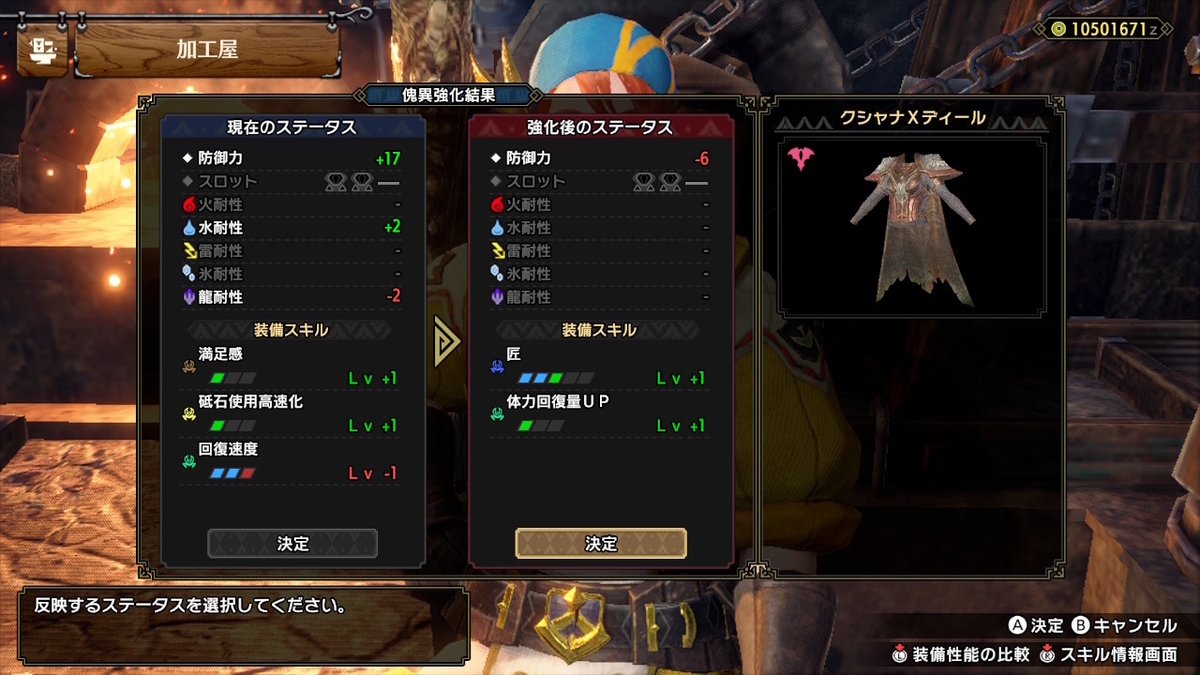

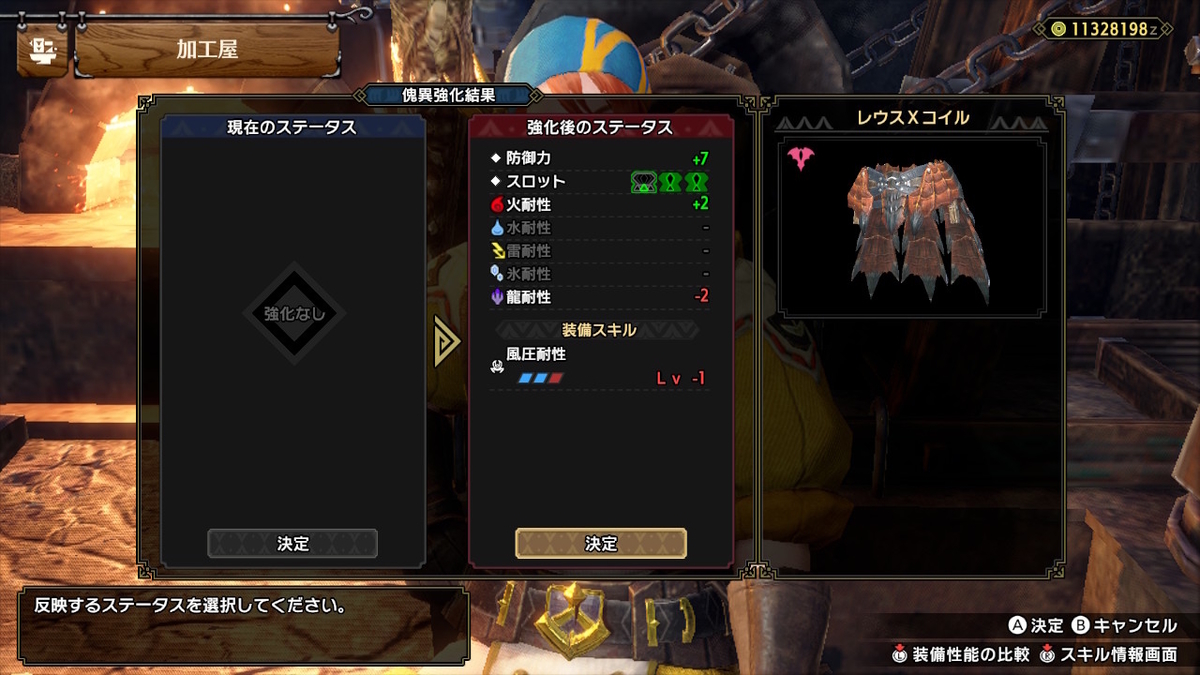

残り琥珀数371個目で来た第2スキルマイナススロ3追加のレウス腰。

残り琥珀数371個目で来た第2スキルマイナススロ3追加のレウス腰。

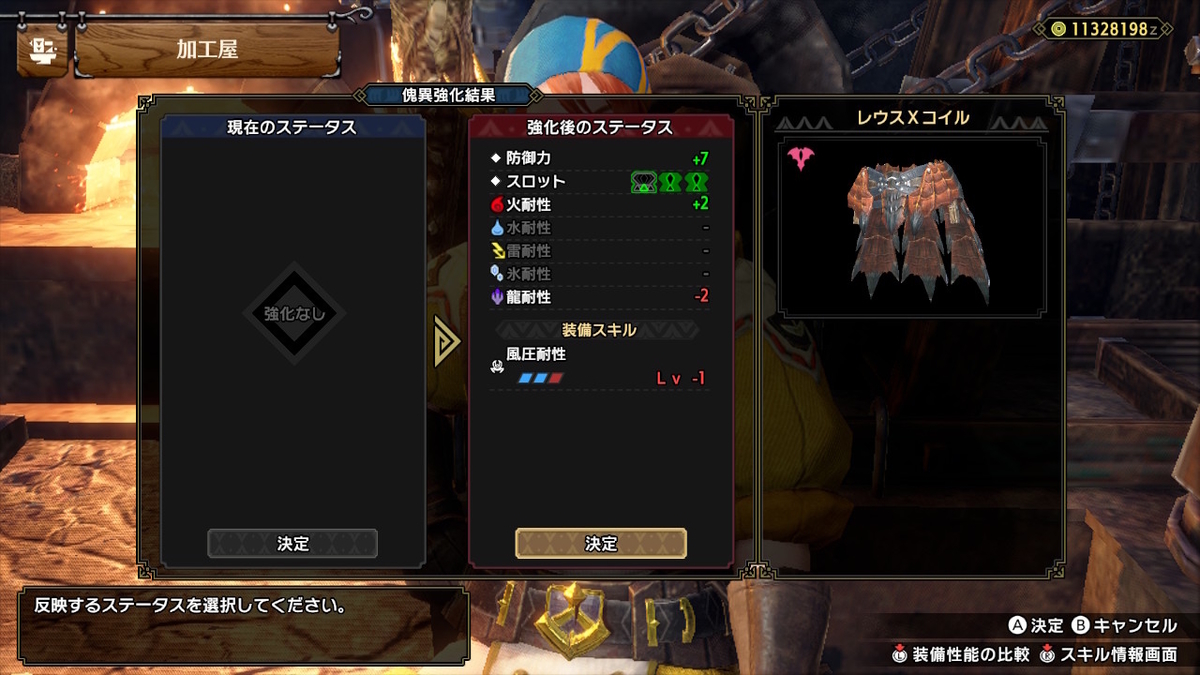

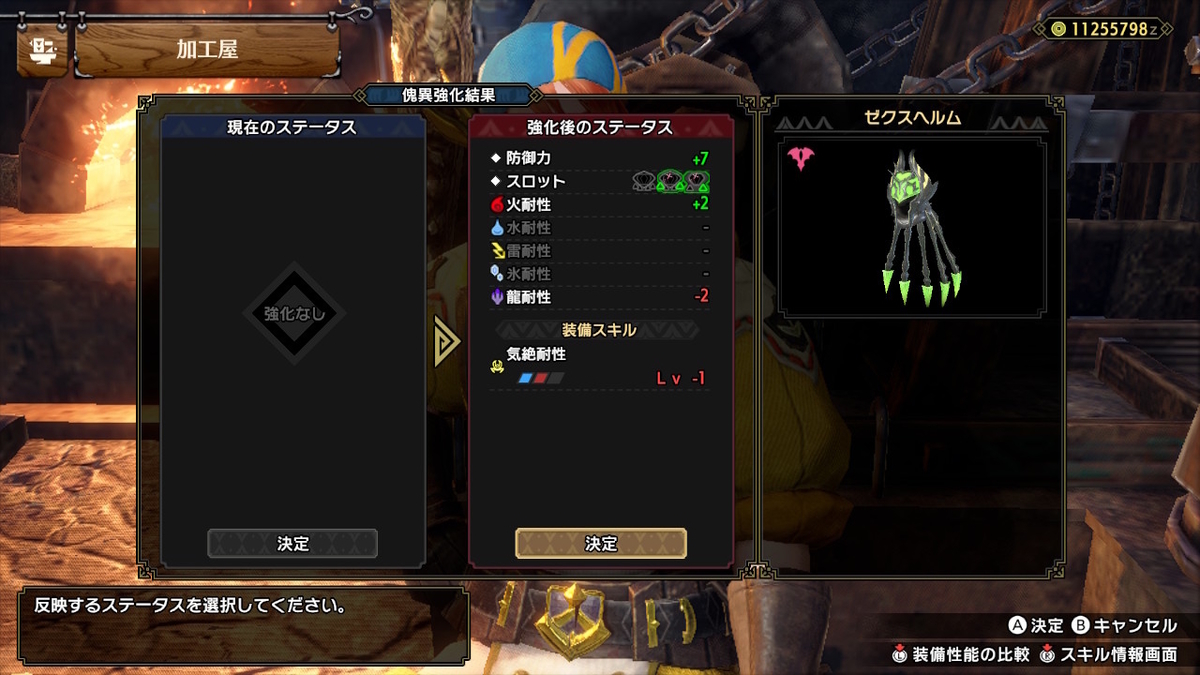

そのレウス腰から移植したゼクス頭442。

そのレウス腰から移植したゼクス頭442。

残り琥珀数335個から開始。シルソル頭を50連分未来視する。当たりが来なかったのでリセットしテーブル5のカイザー頭を50連分未来視。すると残り293個目で大当たり演出で連撃が来たのでしばし悩む。連撃を付けたいのはテーブル6のラスボス脚だったので連撃をそのまま移植できるか不安だったがものは試しということでやることに。移せるか試そうとしたところ成功。連撃が付くことが確定したので残り335個から293個になるまでのハズレ分でインゴット脚を未来視しようと思ったが勢い余ってセーブしてしまったため泣く泣く諦める。レア9→レア10への移植で琥珀を1つ多めに消費したので、残り293個から285-1=284個までインゴット脚で消費してセーブ(この先生じるかもしれないズレの懸念からカイザー頭で消費しようとしたがなにを血迷ったのかインゴット脚で消費した)。

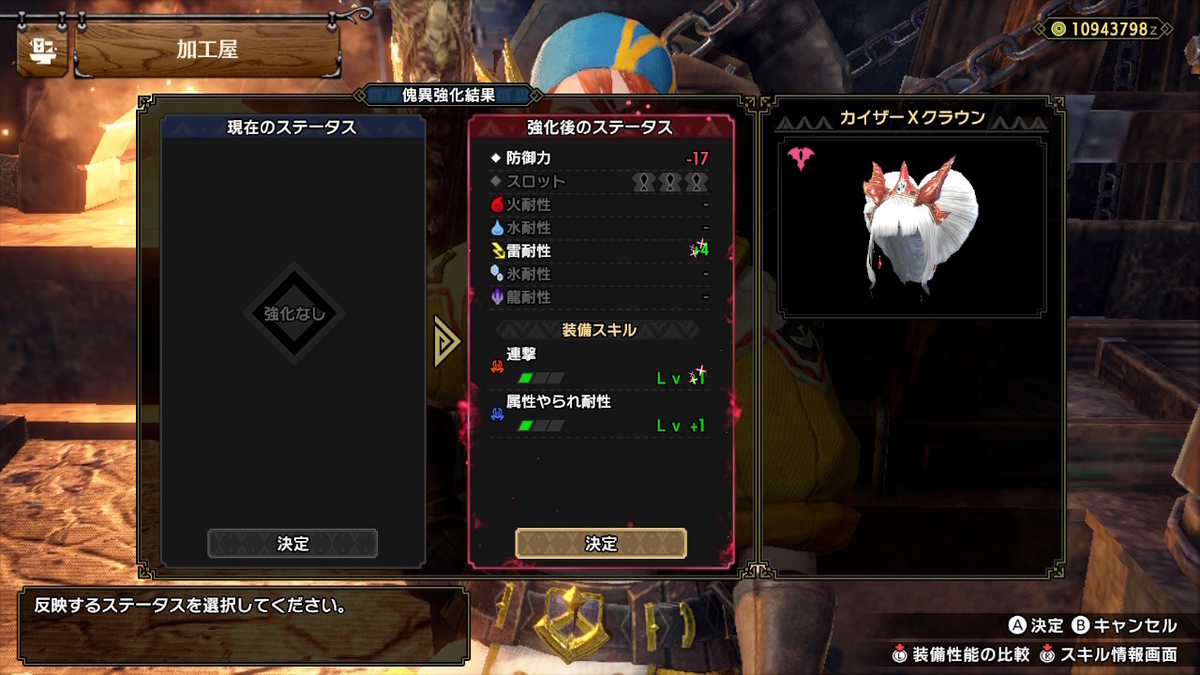

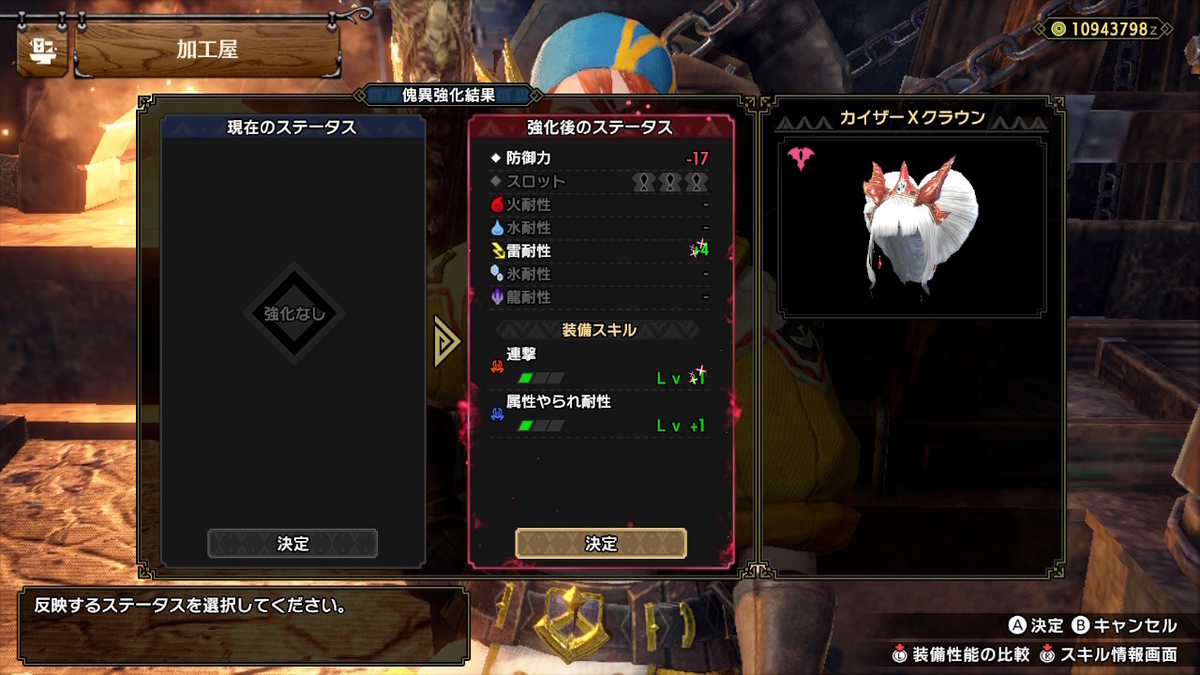

残り琥珀数293個目で来た大当たり演出の連撃属性やられ耐性追加のカイザー頭。

残り琥珀数293個目で来た大当たり演出の連撃属性やられ耐性追加のカイザー頭。

そのカイザー頭から移植した連撃属性やられ耐性追加のラスボス脚。

そのカイザー頭から移植した連撃属性やられ耐性追加のラスボス脚。

残り琥珀数284個から開始。シルソル頭を50連分未来視する。当たりが来なかったのでリセットしテーブル5のカイザー頭を50連分未来視。当たりが来なかったので次はレウス腰を未来視。281個目で守勢スロ1追加が来たのでメモしてそのまま50連分まで回す。めぼしい当たりが来なかったのでレウス腰に守勢スロ1追加を反映させてセーブ。余った琥珀は残り234個までインゴット脚で未来視することにする。257個目で陽動不屈スロ3追加が来たのでアルブーロ腰に移植することに。移せるか試そうとしたところ成功。そのままセーブしたあと、残り234個までインゴット脚で未来視&消費してもう一度セーブ。

残り琥珀数281個目で来た守勢スロ1追加のレウス腰。

残り琥珀数281個目で来た守勢スロ1追加のレウス腰。

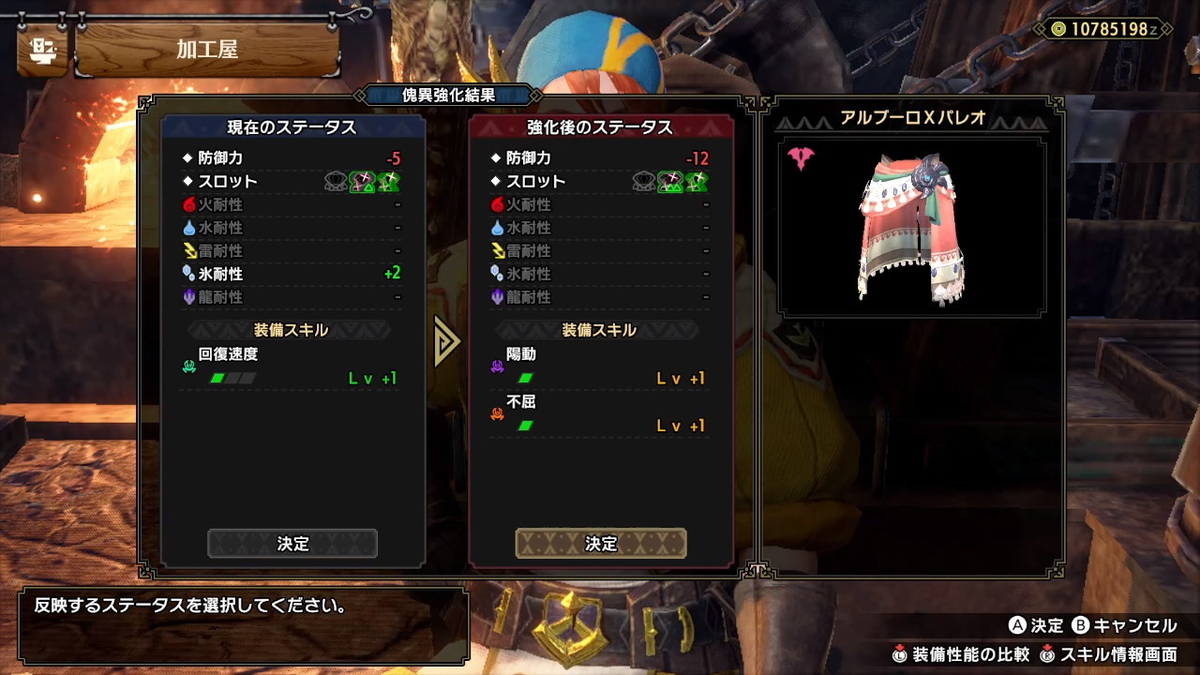

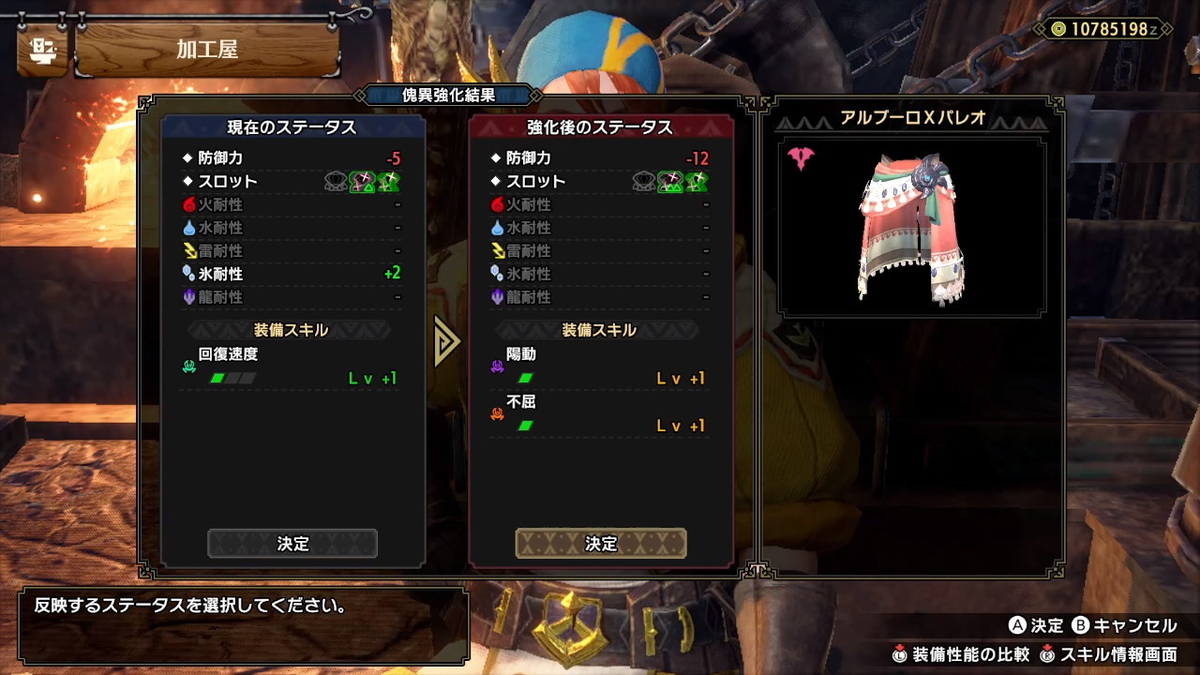

残り琥珀数257個目で来た陽動不屈スロ3追加のインゴット脚。

残り琥珀数257個目で来た陽動不屈スロ3追加のインゴット脚。

そのインゴット脚から移植した陽動不屈追加のアルブーロ腰431。

そのインゴット脚から移植した陽動不屈追加のアルブーロ腰431。

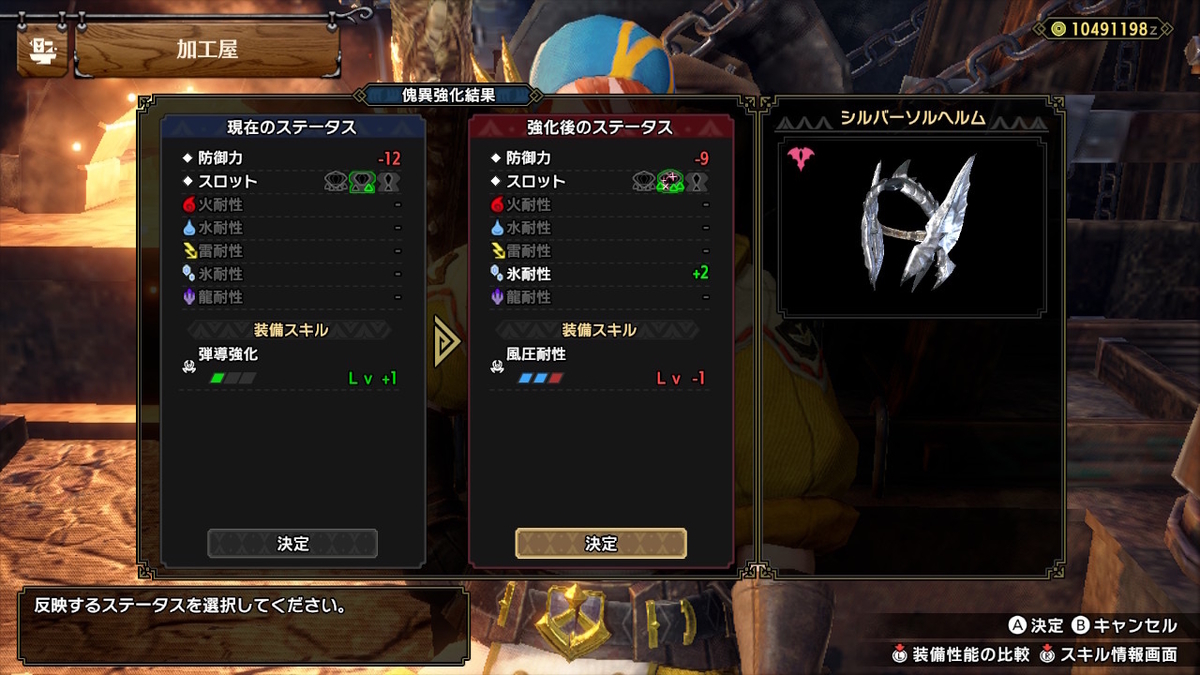

残り琥珀数234個から開始。シルソル頭を50連分未来視する。当たりが来なかったのでリセットしテーブル5のカイザー頭を50連分未来視。当たりが来なかったので次は別のレウス腰を未来視。当たりが来なかったので次はインゴット脚を未来視。残り184個まで当たりが来なかったので消費した形でそのままセーブ。

残り琥珀数184個から開始。シルソル頭を50連分未来視する。残り136個目(184-136=48を2で割って24回目)で第2スキルマイナス3スロ追加が来たので怨嗟マガド腰に移植するためにメモ。そのまま残り84個まで未来視をつづける。ほかの当たりが来なかったのでリセットしテーブル5のカイザー頭を50連分未来視。24回目まで当たりが来なかったので一応メモ。残り158個目(26回目)で第2スキルマイナス3スロ追加が来たのでメモ。そのまま残り134個まで未来視をつづける。ほかの当たりが来なかったので次はレウス腰を未来視。当たりが来なかったので次はインゴット脚を未来視。24回目まで当たりが来なかったので一応メモ。残り134個まで当たりが来なかったので移植作業に移ることに。24回目の当たりと26回目の当たりの間隔が近すぎるため、今回は怨嗟マガド腰のほうを優先することに。移せるか試そうとしたところ成功。24回目まではレア10防具で回してたのと傀異適応で琥珀を1つ消費したため、合計50回になるようにレア9以下の防具で残り(134-26-1=)107個まで琥珀を消費してセーブ。

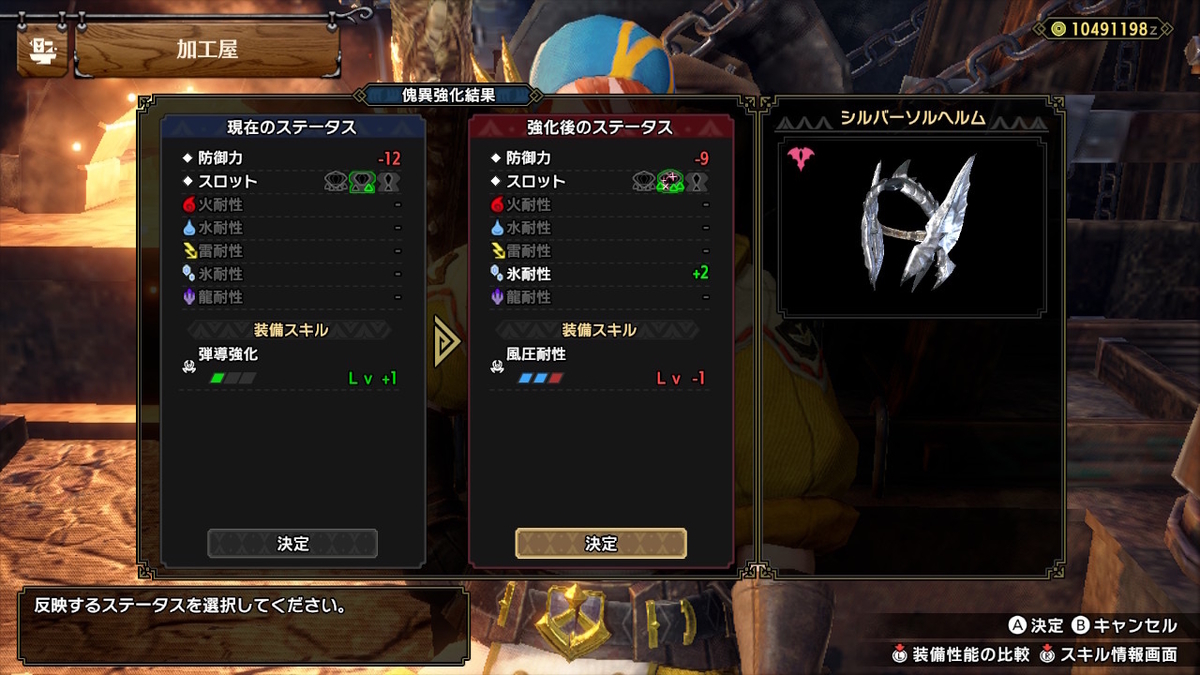

残り琥珀数136個目で来た第2スキルマイナス3スロ追加のシルソル頭。

残り琥珀数136個目で来た第2スキルマイナス3スロ追加のシルソル頭。

そのシルソル頭から移植した第2スキルマイナス怨嗟マガド腰442。

そのシルソル頭から移植した第2スキルマイナス怨嗟マガド腰442。

泣く泣く見送った第2スキルマイナス3スロ追加のカイザー頭。

泣く泣く見送った第2スキルマイナス3スロ追加のカイザー頭。

残り琥珀数107個から開始。シルソル頭を50連分未来視する。当たりが来なかったのでリセットしテーブル5のカイザー頭を50連分未来視。当たりが来なかったので次はレウス腰を未来視。当たりが来なかったので次はインゴット脚を未来視。残り57個まで当たりが来なかったので消費した形でそのままセーブ。

以上で傀異錬成ガチャは終了になります。ここまで読んでくれた方は本当にお疲れさまでした。それではよき傀異錬成ライフを!